ガバナンス

コンプライアンス

基本方針

本投資法人及び資産運用会社の役職員は、法令規則等の遵守にとどまらず、高い倫理観を持ち、誠実かつ適切に企業活動を遂行しています。

本投資法人では、「役員会規則」において、3か月に1回以上開催することと定めている役員会を、実際には月1回程度の頻度で開催し、執行役員から業務の執行状況について報告を行い、監督役員による監督・牽制機能を確保しています。なお、役員会は執行役員1名に対し、監督役員3名の体制としており、監督役員については、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、外部の専門性を有した有識者が選任されています。

資産運用会社においては、経営の基本理念を定めた「経営方針」に則り、投資家をはじめとする全ての関係者の皆様の信頼を高めるため、コンプライアンスを経営の重要課題と位置づけています。また、資産運用を受託する資産運用会社として、遵守すべき規準・プロセス・戦略等を具体的に定めることで運用資産の適正な運用に努め、受託者責任を全うしています。

資産運用会社では、法令遵守だけでなく社内諸規程の遵守や、社会一般の倫理・規範に則した行動をとることもコンプライアンスの範疇と考え、具体的な行動指針・ルールとして「倫理規程」「コンプライアンス規程」を始めとする社内規程を設けています。また、コンプライアンス・オフィサーが「コンプライアンス・プログラム」や役職員に対する啓蒙・研修活動を計画し、会社全体のコンプライアンスを推進しています。

資産運用会社の役職員は、諸法令・社内規程等に違反・抵触する疑義が生じた場合は、事実関係・発生経緯・解決方針等について、ただちにコンプライアンス・オフィサーに報告しなければならない旨「コンプライアンス規程」に定められており、報告内容について問題ありと判断した場合、コンプライアンス・オフィサーは速やかに社長、投資本部長、運営本部長に報告し、適切な対応について協議しなければなりません。また、必要に応じて外部専門家への確認を得るほか、コンプライアンス委員会や取締役会、本投資法人役員会への報告も行います。

なお、諸法令・社内規程等に照らし、コンプライアンス違反があった場合、またはそのおそれがあると認められる行為に対し、役員の場合には、取締役会の審議を経て所要の措置が講じられ、職員の場合には、就業規程に基づき、処分の対象となります。

(2024年1月~12月の間でコンプライアンス違反に関するクレームや違反事例及び役職員の処分実績はありませんでした。)

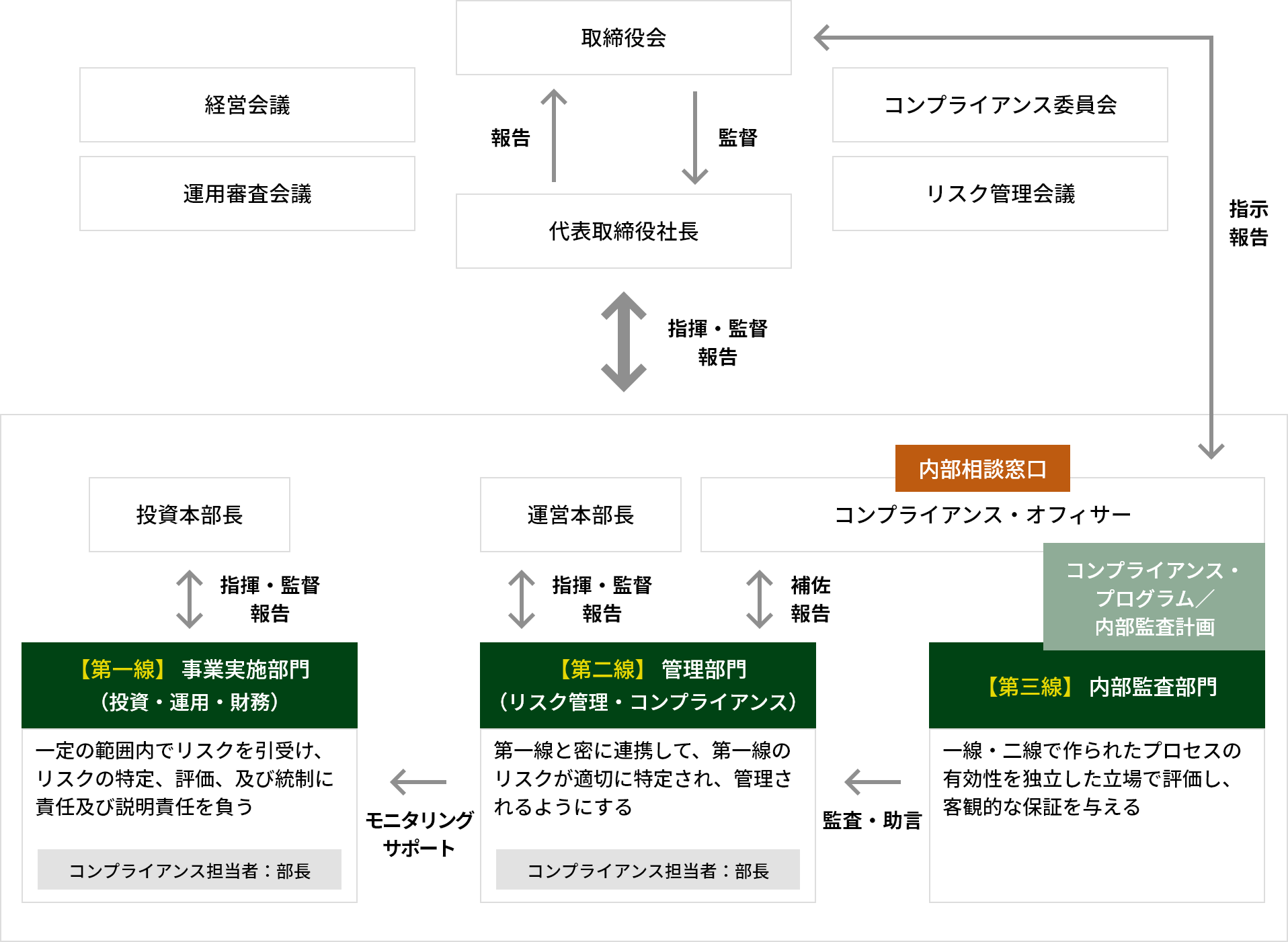

コンプライアンス推進体制

資産運用会社は以下の組織体制を構築し、意思決定プロセスにおいて、重層的な審議体制によるコンプライアンスに係る検証がなされております。

| 機関・役職名 | 主な役割 |

|---|---|

| 取締役会 | 取締役会は、基本的な経営方針を決定するとともに、取締役に対する監督機関としてコンプライアンスの実践を公正かつ効果的に確保する責任を負っています。 取締役会では、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス委員会規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の制定・改廃が審議される他、コンプライアンスの実施に関する各部の具体的な実施計画である「コンプライアンス・プログラム」の策定に関する審議及び進捗状況の報告が行われています。 |

| 監査役 | 独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っています。このために、監査役は、取締役会のほか、コンプライアンス委員会にオブザーバーとして出席し、必要に応じて意見を述べることとしています。また、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対しその説明を求め、または意見を述べることとしています。 |

| コンプライアンス委員会 | 代表取締役社長、投資本部長、運営本部長及びコンプライアンス・オフィサーの他、取締役会が選任する外部委員により構成され、一定の利害関係人等との取引などコンプライアンス上の重要事項について審議を行い、もしくは報告を受けて、コンプライアンスに係る確認を行います。 |

| 代表取締役社長 | 業務全般の最高責任者であり、コンプライアンスに関する最高責任者であるとともに、コンプライアンス・リスクを含めたリスク管理の総括責任者でもあります。 |

| コンプライアンス・オフィサー | 資産運用会社のコンプライアンスを統括するとともに、内部監査に係る業務を行います。 |

| リスク管理・コンプライアンス部 | コンプライアンス・オフィサーの統括のもと、コンプライアンス推進、内部監査、リスク管理状況の検証等に関する実務を行います。 |

また、三線管理によるコンプライアンス・リスクの顕在化の防止を図る観点から、すべての役職員が自律的にコンプライアンス・リスク管理に取り組むとの認識のもと、三つの防衛線の考え方に基づいた重層的な管理体制を設けています。

腐敗防止に向けた取り組み方針

本投資法人及び資産運用会社ではコンプライアンスの実践をグループ経営の最重要課題の一つと位置付け、コンプライアンス体制の構築を行うとともに、コンプライアンスの推進に努めています。「コンプライアンス・マニュアル」において、具体的に「贈収賄の禁止」、「反社会的勢力の排除」、「マネーロンダリングの防止」、「公正な競争」、「インサイダー取引の禁止」、「接待・贈答」等に関する行動指針を定め、コンプライアンスの徹底並びに贈収賄等の腐敗の防止の徹底に努めています。

取締役会等による監督

資産運用会社では「コンプライアンス・マニュアル」(内容として贈収賄等の腐敗防止を含む)の具体的な実践計画書として、「コンプライアンス・プログラム」を毎年作成しています。同プログラムは、取締役会の承認を得たうえで定められ、コンプライアンス委員会に報告されます。同達成状況等の検証結果は、取締役会及びコンプライアンス委員会に報告されます。

なお、取締役会及びコンプライアンス委員会は、必要に応じて、これら報告事項に対しても意見等を提言することができ、改善に向けた取り組みが有効に機能する態勢となっています。

贈収賄の禁止及び接待・贈答について

本投資法人及び資産運用会社では社内及び取引先・関係先等から節度を越えた接待や贈答を受けること、社外の取引先・関係先等に対して賄賂等(節度を越えた接待・贈答等)を収受、要求、約束し、これによる特段の計らいを行うことを「コンプライアンス・マニュアル」にて禁止しています。

新規取引先・仲介事業者におけるデューデリジェンス

「新たな企業との取引」や「請負業者・仲介業者との取引」においては、デューデリジェンスにおいて反社チェックや情報の管理態勢等の確認を行います。また、贈収賄等の企業倫理に関する当社の方針の伝達をすることによって、腐敗防止全般に関する取り組みを行っています。

内部通報

匿名相談が可能な内部通報制度を設けて、あらゆる形態の腐敗や汚職防止に努めています。

会社が違法行為、不正行為、コンプライアンス違反行為などリスク情報を早期に発見し、これを是正することにより自浄作用を果たすために、内部通報窓口を設けています。相談者保護の強化と是正につなげる調査の実施を掲げ、内部通報制度の実効性確保のために適切な運営を行っていきます。

研修

派遣社員を含む全従業員・役員を対象に、法令やコンプライアンス遵守(腐敗防止等の企業倫理を含む)に関する様々なテーマを取り上げ、下記の様な研修を定期的に行い、個人能力だけでなく、組織能力の向上に努めています。

主な取り組み事例

- 人権研修(2024年9月 派遣社員を含む全従業員)

- インサイダー取引規制研修(2024年9月 派遣社員を含む全従業員)

- BCP(緊急対策本部運営訓練)研修(2024年12月 一部の従業員)

- お客様本位の業務運営に関する研修(2025年2月 派遣社員を含む全従業員)

- 事後検証に向けた証跡化に関する研修(2025年3月 派遣社員を含む全従業員)

社内規程類や改正法令、コンプライアンス(腐敗防止等の企業倫理を含む)に関する情報について適宜配信しています。

不正・腐敗に関するデータ

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|

| 不正・腐敗に関する摘発件数 | 0 | 0 | 0 |

| 不正・腐敗に関する処分・解雇件数 | 0 | 0 | 0 |

| 不正・腐敗に関する罰金・罰則・和解コスト(円) | 0 | 0 | 0 |

| 政治献金の総額(円) | 0 | 0 | 0 |

税の透明性

本投資法人および資産運用会社は、適正な納税を実施し、公正で透明性の高い企業活動を行うことで、社会との共存共栄、持続可能な社会の実現に貢献します。

税法の遵守

適用される税の精神に則り、税法をつねに遵守し、立法趣旨を踏まえたうえで事業活動を行います。

透明性の確保

税法及び関連法令を遵守し、適正な申告及び納税を行います。税務当局に対するわかりやすい説明と透明性の確保を心がけます。重要な税務上の論点について、外部専門家の検証を受けるほか、必要に応じて事前に税務当局に確認し、税務リスクの最小化に努めます。

税務当局との関係

税務当局とは健全かつ正常な関係を保ち、不当な利益の提供は行いません。税務当局との意見の相違が生じる場合には、積極的に税務当局との対話をすることにより、その解消に努め、問題点については適切な改善措置を講じることにより再発を防止します。

タックスプランニング

形式上合法な租税負担の軽減と見えるものであっても、税法や課税庁の意図しない方法で、税制に係る各規定の「本来の趣旨及び目的」から逸脱するとして、「容認できない不当な租税負担の軽減」と判断される、いわゆる「租税回避行為」は行いません。

ガバナンス体制

税務における不適切事象の発生有無をリスク管理会議でのモニタリング項目とし、当該事例が発生した場合には本投資法人役員会や資産運用会社取締役会に報告されることとなります。

本投資法人の国別納税額(法人税等)

| 2024年 | |

|---|---|

| 日本 | 1,877千円 |

| 海外 | 0円 |